こんにちは、いわしブログです。

以前、地政学という「最強の教養」について触れましたが、今日はその続編です。

「また小難しい話?」と思うかもしれませんが、ご安心を。この地政学という「ゲームのルール」を知ることは、あなたの「思考」をより深いものにするでしょう。

なぜなら、日々のニュースで流れてくる「なんで、あの国はあんな行動を…」というモヤモヤは、世界の見方がクリアになれば、スッと解消されるからです。

というわけで、本日のお品書きはこちら。

✅【悩み】「なんで、あの国はいつも攻撃的なの?」ニュースの”理不尽”が理解できない…。

✅【科学的解決】「地政学」という初期設定で戦略的RPGをプレイすれば、世界の”なぜ”がスッキリ解消する説。

地理とは「初期設定」である

地政学とは、一言でいえば「地理的な条件が、国家の政治・経済・歴史にどう影響を与えるか」を考える学問です。

なんだか難しそうですが、少々お付き合いください。

あなたがゲームを始めるとき、キャラクターの「初期ステータス」や「生まれた場所」は選べませんよね?

- 海の近くで生まれたか?

- 山の頂上か?

- お隣さんはスライムか、いきなり竜王か?

国もまったく同じです。

「地理」によって、以下のパラメーターがほぼ自動的に決まってしまいます。

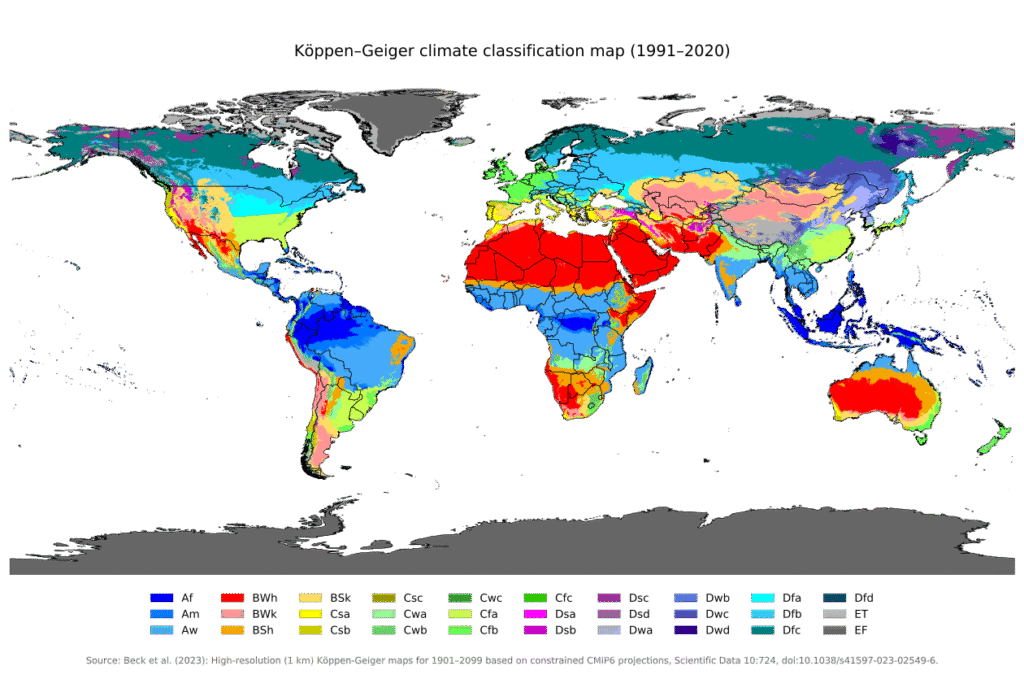

- 気候(暑い?寒い?雨は降る?)

- 周辺国(お隣さんは多い?少ない?強い?)

- 国民性(のんびり?せかせか?)

- 産業(農業向き?商業向き?)

- 歴史(戦争が多かった?平和だった?)

- 統治体制(民主主義?独裁?)

今日は、この「初期設定」が、いかに現代の私たち(と、あの国)の行動を縛っているかを、科学的・戦略的に解き明かしていきましょう。

幻想:「スマホがあるから、もう『地理』は関係ない」のウソ

まず、地政学と聞いて「古い」と感じる方へ。

「今はスマホ一つで世界中と繋がれる。デジタル時代に“地理”なんて関係ない」

これは、半分本当で、半分は致命的なウソです。

確かに、情報は一瞬で国境を越えます。しかし、2つの「モノ」は、今も昔も海を渡るしかありません。

- 物理的なモノ(資源・商品)

- デジタル情報(海底ケーブル)

あなたの手にあるそのスマホ。それは空を飛んできましたか? 違いますよね。製造に必要なレアメタルも、完成した製品も、99%以上が船で「海」を渡って届いています。日本は食料自給率も低いですから、海が封鎖されれば、私たちはあっという間に飢えます。

そして、衝撃の事実ですが、私たちが毎日使っているインターネットや国際電話。そのデジタル情報の99%も、衛星ではなく「海底ケーブル」という物理的な線を通って海を渡っています。

つまり、現代文明は「海」というインフラの上にかろうじて成り立っているのです。

「海を制する者が世界を制する」という大航海時代からのルールは、スマホ時代になっても、まったく変わっていません。

初期設定①:気候(私たちは天候をコントロールできない)

これは地政学における最大の「不変のルール」です。

人類は、いまだに天候を自由にコントロールできません。

この「気候」という初期設定だけで、国の運命はほぼ決まります。

- 寒冷地(ロシアなど):土地が痩せ、作物が育ちにくい。冬は港が凍って船が出せない。だから、彼らの国家戦略は常に「暖かい土地(不凍港)が欲しい」になります。

- 温帯(ヨーロッパ、日本、アメリカ東部など):四季があり、農業に適している。人類が最も住みやすい「当たり」の土地。当然、この土地をめぐって歴史上、最も戦争が起きてきました。

- 熱帯(東南アジア、アフリカなど):暑すぎて、病気が蔓延しやすい。また、強すぎる雨(スコール)が土壌の栄養を奪うため、実は農業が難しい。

気候は、食料や産業だけでなく、宗教観(恵み豊かな土地の神 vs 厳しい自然の神)や、安全保障(冬将軍がナポレオンを倒した)まで、あらゆるものに影響を与えます。

初期設定②:周辺国(お隣さんガチャ)

あなたの家の「お隣さん」が選べないように、国も「周辺国」は選べません。これは“お隣さんガチャ”です。

島国

日本(島国)日本は四方を海に囲まれた島国です。これは「天然の要塞」に住んでいるようなもの。他国からの脅威を(良くも悪くも)身近に感じにくい環境です。

- メリット:攻められにくい。

- デメリット:海を封鎖される「兵糧攻め」に極めて弱い。

内陸

ロシア、中国(大陸国家)地図を見てください。ロシアや中国は、十数カ国と陸続きで国境を接しています。これは、家の玄関が10個以上あって、常にどこから強盗が入ってくるか分からない状態です。彼らが「国境防衛」に神経質になるのは当然です。

半島国家

フィンランド、ウクライナ、朝鮮半島これは「ボスの隣」でゲームが始まるようなものです。フィンランドが、長年の中立をやめてNATO(軍事同盟)に加盟申請したのはなぜか? ウクライナ戦争を見て「明日は我が身だ」と本気で感じたからです。彼らにとってロシアの脅威は、日本人が感じるそれとは比較にならないほどリアルです。

特に「半島国家」(イタリア、インド、朝鮮半島など)は、常に「背水の陣」です。片方は海、もう片方は大陸の大国。逃げ場がありません。イタリア半島やインドは、付け根が山脈(アルプス、ヒマラヤ)で塞がれているのでまだマシですが、朝鮮半島は地続きです。歴史的に、大国の「代理戦争」の舞台にされてきた悲劇があります。

初期設定③:国民性と産業(「馬」が決めた国家の行く末)

地理的な条件は、国民性や産業構造まで決めます。

「なぜ日本は資本主義が育ち、なぜ中国は強力な中央集権になったのか?」

その運命を分けた要因は、実はシンプルです。 「恐ろしい敵(=騎馬民族)が、近くにいたか、いなかったか」。

地政学には、この「お隣さんガチャ」ならぬ「騎馬民族ガチャ」が、産業や国民性にまで影響するというものがあります。

パターンA:日本・西ヨーロッパ

これらの地域は、非常に幸運でした。海や山に守られ、恐ろしい騎馬民族の脅威にさらされなかったのです。

- 脅威がいない ↓

- 国を守るために権力を一箇所に集める(中央集権)必要がない ↓

- 各地の「領主(お殿様)」が分散して土地を治める「封建制度」がゆっくり発展

この制度のミソは、「自分の土地は、自分で守り、自分で豊かにする」という意識が芽生えることです。

これが「私有財産」の概念につながり、「もっと豊かになろう!」と起業する人々(資本家)を生み出し、やがて「産業革命」へと繋がっていきます。

島国・日本が(良くも悪くも)異民族との共生経験が少なく、比較的のんびりとした国民性が育ったのも、この「騎馬民族がいなかった」という初期設定が大きく影響しています。

パターンB:中国・ロシア

一方、中国やロシアの歴史は、広大な平原で「騎馬民族との終わりなき戦い」でした。

- 常に命がけの脅威にさらされている ↓

- 個人の「起業」だの「資産運用」だの言っている余裕は一切ない ↓

- 国家の最優先事項は「防衛」一択。

生き残るためには、国中の富(余剰資金)を強制的に集め、強力なリーダーのもと、全リソースを「防衛(万里の長城)」や「巨大インフラ(灌漑設備)」に全振りする必要がありました。

こうして、彼らの「初期設定」では、生き残るための戦略として「強力な中央集権体制」が必然的に生まれたのです。

【結論】“あの国”の立場で「地政学RPG」をプレイしてみよう

さて、ここまで「地理」という初期設定を見てきました。

- 気候(変えられないステージ)

- 周辺国(お隣さんガチャ)

- 地勢(島国か、大陸か、半島か)

- 脅威(馬はいたか、いなかったか)

これらの要素が複雑に絡み合い、その国の「歴史」が作られ、おのずと「統治体制」(民主主義か、強権国家か)が決まってきます。

私たちは、「島国」という初期設定で、のんびりと育ってきたため、大陸の強権的な国家を批判しがちです。

しかし、ここで提案したい【導線】があります。

それは、「もし自分が“あの国”のリーダーだったら?」と、地政学RPGをプレイしてみることです。

- もしあなたが、凍らない港を求めて南下したい「プレイヤー・ロシア」だったら?

- もしあなたが、14カ国と国境を接する「プレイヤー・中国」だったら?

- もしあなたが、大国の隣で常に怯える「プレイヤー・フィンランド」だったら?

彼らの行動を「賛美」する必要は一切ありません。

しかし、「なぜ、彼らが“あの行動”を取るのか」を、彼らの地理的な視点で「理解」することは可能です。

この「戦略的RPG」を一度プレイしてみるだけで、あなたのストレスの種だったはずの国際ニュースが、明日から「なるほど、そういうロジックか」と納得できる、知的なゲームに見えてくるはずです。

コメント